зҰҸеІЎе®үеүҮгҒ§гҒҷгҖӮ

зҰҸеІЎе®үеүҮгҒ§гҒҷгҖӮ

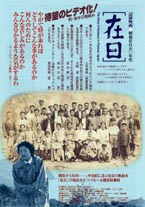

пј‘пј’жңҲгҒ«пјҢгӮјгғҹгҒ®еӨ§еӯҰйҷўз”ҹгҒ®й»’еқӮж„ӣиЎЈгҒ•гӮ“гҒЁгҒ®е…ұи‘—пјҲдё»дҪ“гҒҜй»’еқӮгҒ•гӮ“пјҢгҒјгҒҸгҒҜгӮігғЎгғігғҶгғјгӮҝгғјпјүгҒ§гҖҺй»’еқӮж„ӣиЎЈгҒ®гҖҖгҒЁгҒЎгҒҺзҷәгҖҲйғЁиҗҪгҒЁдәәжЁ©гҖүгҒ®гӮЁгӮ№гғҺгӮ°гғ©гғ•гӮЈгҖҖгғ‘гғјгғҲпј‘гҖҖйғЁиҗҪгҒёйЈӣгҒіиҫјгӮҖгҖҸгҖҺгғ‘гғјгғҲпј’гҖҖеҮәдјҡгҒ„пјҢгҒөгӮҢгҒӮгҒ„пјҢиӘһгӮүгҒ„гҖҸпјҲеүөеңҹзӨҫпјҢеҗ„пј‘пјҳпјҗпјҗеҶҶпјүгӮ’еҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҹж–№гҒӢгӮүгҒҜпјҢеҘҪи©•гӮ’гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°пјҢгҒ“гӮ“гҒӘж„ҹгҒҳгҖӮ

зӨҫдјҡеӯҰиҖ…гҒ®дёҠйҮҺеҚғй¶ҙеӯҗгҒ•гӮ“

гҖҠгғ©гӮӨгғ–ж„ҹгҒҢдјқгӮҸгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғЎгғјгғ«гҒ®дәӨдҝЎиЁҳйҢІгӮ’гҒҫгӮ“гҒҫгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҺгғјгғҲгҒ«гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжң¬гҒ®гҒӨгҒҸгӮҠж–№гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҢгҒЁиҷҡгӮ’гҒӨгҒӢгӮҢгҒҹжҖқгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҖӢ

и§Јж”ҫж–°иҒһз·ЁйӣҶй•·гҒ®з¬ жқҫжҳҺеәғгҒ•гӮ“

гҖҠгҒ„гҒ„жң¬гҒҢгҒ§гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒҲгҒ°пјҢйғЁиҗҪгҒ«гҒҹгҒ„гҒҷгӮӢеҒҸиҰӢгҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҖӢ

зӨҫдјҡеӯҰиҖ…гҒ®дә•дёҠдҝҠе…Ҳз”ҹ

гҖҠиӘӯгҒҝгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгӮүгҒЁгҒҫгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠпјҢзҝҢжңқиө·гҒҚгӮүгӮҢгҒӘгҒҸгҒҰдјҡиӯ°гҒ«йҒ…еҲ»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖӢ

зӨҫдјҡеӯҰиҖ…гҒ®зҙ°и°·жҳӮе…Ҳз”ҹ

гҖҠзҰҸеІЎгҒ•гӮ“гҒҜпјҢгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶж•ҷиӮІе®ҹи·өгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгҖӮж„ҹеӢ•гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖӢ

йғЁиҗҪи§Јж”ҫеҗҢзӣҹж ғжңЁзңҢйҖЈгҒ®жҲёз”°зңһгҒ•гӮ“

гҖҠдёӯеӯҰз”ҹж—ҘиЁҳгҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҒӯгҖӮжҷ©й…ҢгҒ®иӮҙгҒ«гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гҒ„гҒ„гӮҲгҖӮгҖӢ

зҢҝиҲһеә§еә§дё»гҒ®жқ‘еҙҺдҝ®дәҢгҒ•гӮ“

гҖҠжҝҖеҶҷгҒ§гҒҷгҖӮгҒ»гӮҒгҒҰгҒӮгҒ’гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҖӢ

зӨҫдјҡеӯҰиҖ…гҒ®й•·и°·е·қе…¬дёҖгҒ•гӮ“

гҖҠж–°гҒ—гҒ„иЁҖж–ҮдёҖиҮҙдҪ“гҒ гҒӯгҖӮгҖӢ

2002е№ҙз§ӢгӮҲгӮҠпјҢй»’еқӮж„ӣиЎЈгҒҜгҖҒйғЁиҗҪи§Јж”ҫеҗҢзӣҹж ғжңЁзңҢйҖЈеҗҲдјҡдәӢеӢҷеұҖгҒ§гӮўгғ«гғҗгӮӨгғҲе…јгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒпјҢгҒ„гҒҫгҒӘгҒҠз¶ҡиЎҢдёӯгҒ§гҒҷгҖӮзңҢйҖЈгҒ§гҒ®ж—ҘгҖ…гҒ®зөҢйЁ“гӮ’пјҢгҒҳгҒ¶гӮ“гҒ®иЁҖи‘үгҒ§пјҢж—ҘиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒҚз¶ҙгҒЈгҒҹгҖҢгӮЁгӮ№гғҺгӮ°гғ©гғ•гӮЈгҖҚгҒҢпјҢжҢҮе°Һж•ҷе®ҳгҒ§гҒӮгӮӢзҰҸеІЎе®үеүҮе…Ҳз”ҹгҒЁгҒ®е…ұи‘—гҒ®гҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гҒҹгҒіпјҢжң¬гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

пјҠпјҠжң¬жӣёгҒ®зү№еҫҙпјҠпјҠ

гҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰпјҢзҷ»е ҙдәәзү©гҒҹгӮӢдәӢеӢҷеұҖгҒ®гҒІгҒЁгҒҹгҒЎгҒҜпјҢгҖҢзңҢйҖЈгҒ®жҡҙйңІжң¬гҒ пјҒгҖҚгҒЁеҶ—и«ҮгӮҒгҒӢгҒ—гҒҰиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢпјҢгҒқгӮҢгӮ’пјҢжҲёз”°зңһдәӢеӢҷеұҖй•·гҒҜгҒ“гӮ“гҒӘгҒөгҒҶгҒ«иЎЁзҸҫгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢеӨ–еҒҙгҒӢгӮүгҖҺйғЁиҗҪгҖҸгӮ’иҰ—гҒ„гҒҰгӮ„гӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶпјҢгҒқгҒ®пјҢиҰ—гҒҚеҝғгӮ’гҒҸгҒҷгҒҗгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжҡҙйңІжң¬гҒҳгӮғгҒӮпјҢгҒӘгҒ„гӮ“гҒ гӮҲгҒӘгҖӮгҒ“гҒ®жң¬гҒ§жҡҙйңІгҒ•гӮҢгҒҰгӮ“гҒ®гҒҜпјҢж ғжңЁгҒ®гҖҺйғЁиҗҪж°‘гҖҸжҖ§гҒҢгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгӮӢгҒЁгҒӢпјҢгҒқгҒҶгҒ„гҒҶгӮ“гҒҳгӮғгҒӘгҒҸгҒҰпјҢдҝәгӮүгҒІгҒЁгӮҠгҒІгҒЁгӮҠпјҢгҖҠеҖӢгҖӢгҒҢжҡҙйңІгҒ•гӮҢгҒҰгӮӢгӮ“гҒ гҖҚгҖӮ

гҒ“гҒ®жҢҮж‘ҳгҒҜгӮәгғҗгғӘеҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰпјҢгҒ“гҒ®жң¬гҒ«гҒҜпјҢи§Јж”ҫйҒӢеӢ•гҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒӘгҒӢгҒ§еҮәдјҡгҒЈгҒҹгҒІгҒЁгҒігҒЁгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘе§ҝгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲгҒ“гӮҢгӮ’гҖҢжҡҙйңІгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ§иЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ«гҒҜпјҢејұгҒЈгҒҹгҒӘгҒӮгҖҒгҒЁжҖқгҒҶпјүгҖӮйғЁиҗҪеҮәиә«гҒ®гҒІгҒЁгӮӮпјҢйғЁиҗҪеҮәиә«гҒ§гҒӘгҒ„гҒІгҒЁгӮӮзҷ»е ҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҸгҒҹгҒ—гҒҜпјҢгҒІгҒЁгӮҠгҒІгҒЁгӮҠгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸйҒ•гҒҶпјҢе…·дҪ“зҡ„гҒӘгҖҠеҖӢгҖӢгҒ®е§ҝгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ“гҒЁгҒ“гҒқпјҢйғЁиҗҪе·®еҲҘгӮ’гҒӘгҒҸгҒҷдёҖжӯ©гҒ«гҒӘгӮӢпјҢгҒЁдҝЎгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒӢгӮүгӮӮгҒҶгҒІгҒЁгҒӨгҖҒжң¬жӣёгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҜгғјгӮҜгҒ®е®ҹйҡӣвҖ•вҖ•гҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҖҢиҲһеҸ°иЈҸгҖҚвҖ•вҖ•гӮӮгҖҒйҡ гҒ•гҒҡиЎЁгҒ«еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜзҰҸеІЎе…Ҳз”ҹгҒ®еҪ“еҲқгҒӢгӮүгҒ®ж–№йҮқгҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

зңҢйҖЈгҒ«гӮўгғ«гғҗгӮӨгғҲе…јиӘҝжҹ»гҒ®еҸ—е…ҘгӮҢгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҖҒзҸҫе ҙгҒ«гҖҢгҒЁгҒігҒ“гӮҖгҖҚгҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгӮүгҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҜгӮұгӮ¬гғҜгӮ«гғ©гғҠгӮӨзҠ¶жіҒгҒӢгӮү次第гҒ«е‘ЁеӣІгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҖҒжң¬гҒ«гҒҷгӮӢиЁұеҸҜгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иө°гӮҠеӣһгӮҠгҖҒгҒЁгҒЎгӮ…гҒҶгҒ§жҒҜеҲҮгӮҢгҒҢгҒ—гҒҰгғҺгғјгғҲгӮ’жӣёгҒӢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒжӣёгҒҚжәңгӮҒгҒҹгғ•гӮЈгғјгғ«гғүгғҺгғјгғ„гҒҢгҖҢиЁӮжӯЈгҖҒиЁӮжӯЈгҖҒиЁӮжӯЈгҒ®еөҗгҖҚгҒ«гҒҝгҒҫгӮҸгӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҳгҒ¶гӮ“гҒ®гғҖгғ©гӮ·гғҠгӮөгӮ’йңІе‘ҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒжҒҘгҒҡгҒӢгҒ—гҒҸгӮӮжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҖҢиҲһеҸ°иЈҸгҖҚгҒҢгҒҝгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒжң¬жӣёгҒ®йӯ…еҠӣгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

й»’еқӮж„ӣиЎЈгҒ•гӮ“гҒ®иҮӘи–Ұж–Ү

| еҲӨеһӢ | гғҡгғјгӮёж•° | й ’дҫЎпјҲеҶҶпјү | йҮҚгҒ•пјҲgпјү | |

| PART1 | A5еҲӨ | 311p | 1800+зЁҺ | 355 |

| PART2 | A5еҲӨ | 294p | 1800+зЁҺ | 335 |